Aus www.barskamp.de/chroniktext.htm genommen:

Diese Chronik wurde mit entsprechender Genehmigung dem "Bleckeder Heimatbuch" entnommen.

In dem gebundenen Buch beschreibt die Verfasserin Ute Schötteldreyer auf sehr unterhaltsame Art und Weise noch viele weitere interessante Entwicklungen, Daten und Fakten für Bleckede und Umgebung.

Bei Interesse können Sie das Buch beim Verlag der Bleckeder Zeitung bekommen.

Haben auch Sie noch Material für diese Seite? Dann melden Sie sich bitte über die Kontaktseite bei mir!

Wann die Gründung des

alten Kirchdorfes Barskamp erfolgt ist, dessen Schreibweise sich im

Laufe der Zeit von Berscamp über Berscampe in Barskamp geändert hat,

läßt sich nicht mehr feststellen. Erstmals im Jahre 1200 ist der Name

Barskamp in einer Urkunde enthalten, in der ein Wasmodus de Berscampe,

offenbar ein Mitglied des Lüneburger Stadtrates, mit unterschrieb, als

Wilhelm von Lüneburg dem Kloster Lüne Salzgüter bestätigte.

Über die Deutung des Namens Barskamp gibt es unterschiedliche

Ansichten. In der Kirchenchronik, die seit 1667 geführt wurde,

anfänglich von Pastor Henricus Banse, steht geschrieben:

„Der Ursprung des Nahmens Berscampe sol, wie gesaget wird, herkommen von einem Edelmann, welcher Behr geheißen, und auff dem hart an der Kirche liegenden Hoff von Peter Tippe seinen Sitz soll gehabt haben, daher dieser Ort Berscampe genennet wird. Andere wollen, der Nahme komme daher, daß in dem nachherumliegenden Walde viel wilde Bähren sich auffgehalten.”

Die sehr wichtige Nachricht

von einem Herrenhof unmittelbar neben der Kirche, auf welchem 1667

Peter Tippe sitzt, könnte bedeuten, daß dies der Sitz des 1281 genannten

Gerricus von Barschampe gewesen ist und der Kirchturm dessen ehemaliger

Bergfried.

Als mit dem Bau der Burg zu Bleckede in den 60er Jahren des 13.

Jahrhunderts begonnen wurde, erhielten die Burgmannen auch in Barskamp

Lehen. Damals hat Gerricus von Barschampe das Nutzungsrecht an den

kirchlichen Zehnten von vier Hufen verloren. Dazu heißt es in einer

Urkunde des Grafen von Dannenberg: „der Zehnte von vier Hufen in

Barskamp, den bis dahin Herrn Gerricus (von Barskamp) zu Lehen gehabt,

im Jahre 1281 von Bernhard II. an das Kloster Medingen verkauft wurde.”

Die Herren von Barskamp können also keine Raubritter gewesen sein, da

sie als Burgmannen fest in der Hand des Burgherren waren. 1628 heißt es

u.a. in einem „Verzeichniß des Amtes Medingen”, „daß in Barßkampff die

Vollhöfe Tippe und Krüger, sowie die Kothöfe von Jürgen Kraminke und

Carstens durch das Kriegswesen verdorben und verarmet sind.”

Mit Hilfe des Höferegisters des

alten Amtes Bleckede und der Kirchenbücher zu Barskamp konnte

festgestellt werden, daß es sich bei den genannten Vollhöfen um die Höfe

Teuwsen und Fabel handelt. Die Kothöfe hat man nicht mehr nachweisen

können. In den Jahren 1319 und 1414 veräußerten die von Thune

Grundbesitz in Barskamp und Bargdorf.

Barskamp war - belegt etwa seit der Reformationszeit - Sitz einer

Vogtei,, die zum Amt Bleckede gehörte. Die Vogtei bestand um 1800 aus

zehn Dörfern und einem eigenständigen Hof mit insgesamt 125 pflichtigen

und 9 freien Hausstellen, und zwar

1. Göddingen mit 13 Hausstellen;

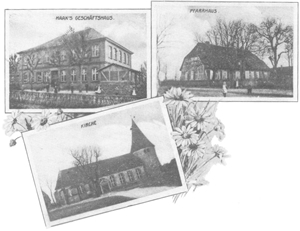

2. Barskamp mit 39 Hausstellen und 1 Pfarrkirche, 1768 erbaut, Pfarr-, Pfarrwitwen- und Küsterhaus;

3. Schiering: herrschaftliches Vorwerk, 1 Schäferei;

4. Walmsburg mit 16 Hausstellen, 1 Schulhaus;

5. Bruchdorf mit 7 Hausstellen;

6. Reeseln mit 5 Hausstellen;

7. Katemin mit 9 und einer Mahlmühle;

8. Köhling mit 3 Hausstellen;

9. Tosterglope mit 12 und einem Schulhaus;

10. Köstorf mit 8;

11. Harmstorf mit 13 Hausstellen und einem Schulhaus.

In der Vergangenheit war der

Barskamper Wald von größter Bedeutung, der erstmals 1503 urkundlich

erwähnt wird. Der darin befindliche Forsthof Schieringen war ehemals ein

herrschaftliches Vorwerk mit einer Schäferei. 1820 fand durch die

Landesherrschaft die Teilung des Barskamper Waldes statt. Der Rezeß über

die Verkoppelung der Feldmark ist vom 2. September 1830.

Nach Manecke hatte Barskamp 39 pflichtige Hausstellen, wozu auch

eine Bier- und Branntweingerechtigkeit gehörte und das Vogthaus. 1821

hatte die Ortschaft 353 Einwohner; 1885 = 503; 1925 = 595; 1948 = 1104,

davon 167 Evakuierte und 351 Flüchtlinge.

In Barskamp hat es auch einen Thing-Platz gegeben, den

Versammlungsplatz des Holt-ting oder Goh-ting, auf dem unter freiem

Himmel Recht gesprochen wurde, und das war an der alten „Thie-Linde”,

die noch bis 1968 gestanden hat. In ein Stück ihres Stammes, das Pastor

Steuernagel gesichert hat, ist von Otto Skierlo (Vater von Brunhilde

Steinhauer) das Barskamper Wappen geschnitzt worden, das sich die

Gemeinde 1960 von dem Heraldiker Gustav Völker entwerfen ließ: der alte

Kirchturm über einer Felssteinmauer und links eine Lindenhälfte mit

Wurzeln und Blattwerk.

Pastor Mannes, der von 1932 bis 1953 in Barskamp gelebt und

gearbeitet hat, mußte noch jährlich achtmal zum Gottesdienst nach

Stiepelse. In Alt Garge ließ er sich vom Fährmann Sager mit der Barkasse

über die Elbe setzen, und wenn er zurück wollte, mußte er an der Neu

Garger Fährstelle mit einer ehemaligen Lokomotiven-Glocke ein

Läutezeichen geben. Die Stiepelser Konfirmanden ruderten allein über die

Elbe, wenn sie zum Unterricht nach Barskamp mußten; aber das bereitete

stets Schwierigkeiten, so daß später der Konfirmandenunterricht in

Neuhaus erteilt wurde.

Als die Elbe 1945 Zonengrenze geworden war, kamen die vier

rechtselbischen Dörfer Stiepelse, Neugarge, Viehle und Gülstorf von der

Pfarre Barskamp und wurden Neuhaus angegliedert. Bis auf Stiepelse, das

einen eigenen Friedhof und eine Kapelle hatte, haben die Dorfbewohner

ihre Angehörigen in Barskamp beerdigt, zu deren Gräber sie nach 1945

nicht mehr kommen konnten.

Durch Beschuß brannten im April 1945 die Häuser folgender

Barskamper ab: W. Loelf, Heinrich Wenk, Heinrich Pätzmann, Hermann

Constantin, Willi Fabel, Heinrich Saucke, Frau Jahnecke, Fritz Labuhn,

Haus und Scheune von Willi Meyer und die Scheunen von Schlachter Schulz,

Minna Pätzmann, Bonatz und Alfred Gehrke.

Noch während der Lösch- und Aufräumungsarbeiten mußten die Barskamper

für zehn Tage ihren Ort verlassen, und als sie aus der Nähe von

Dahlenburg zurückkehrten, war inzwischen erheblich geplündert worden.

Nach entbehrungsreichen Jahren des Aufbaues setzte sich Barskamp 1949

wie folgt zusammen: 38 Einwohner hatten einen Gesamtbesitz bis 2 ha, 26

Landwirte bis 5 ha, 36 Landwirte 5 ha bis 20 ha, und die zehn größten

Höfe verfügten über 20 bis 100 ha, keiner lag darüber.

Außerdem gab es: 1 Sattler, 1

Maler, 1 Tischler, 1 Schlachter, 2 Friseure, 1 Bauunternehmer, 1

Zimmerer, 1 Schlosser, 3 Schuster, 2 Bäcker, 1 Konditor, 5 Dachdecker

(davon 3 Strohdachdecker), 1 Elektriker, 1 Uhrmacher, 2 Schneider, 2

Stellmacher, 1 Gärtnerei, 2 Schmieden, 1 Fahrrad- und

Autoreparaturwerkstatt, 3 Kolonialwarenläden, 1 Papiergeschäft, 1

Drogerie, 2 Bäckerläden, 1 Textilgeschäft, 2 Gaststätten, 2

Fuhrunternehmer und 1 Dentist.

Des weiteren waren tätig am Ort 1 Pastor, 3 Lehrer und je ein Beamter

und ein Angestellter bei Gemeinde, der Polizei, der Bahn, der Post und

der Sparkassen.

Rezeß über Barskamper Wald

Am 9. Juni 1820 verabschiedete

eine Kommission der Königlichen Kammer in Bleckede einen Rezeß zur

Teilung des Barscamper Waldes.

Beteiligt waren daran:

Die Allergnädigste Herrschaft, die Geistlichkeit zu Barscamp,

das Dorf Barscamp, das Dorf Göddingen, die Dorfschaft Alt-Garge, das

Dorf Neu-Garge, die Dorfschaft Walmsburg, das Dorf Catemin, die

Dorfschaft Tosterglope, das Dorf Harmsdorf, die Dorfschaft Köhstorf, das

Dorf Bruchdorf, der Barscamper Voigt Dienst, die dasige

Holzknechts-Stelle, das Dorf Dahlem, die Dorfschaft Quickborn, der Meyer

zu Buendorf, das von Spörkensche Gut Horndorf.

„Alle und jede zwischen der Allergnädigsten

Herrschaft und den mitberechtigten Interessentenschaften im Barscamper

Walde und den dazu gehörenden Feldgehölzen seither bestandenen

gemeinschaftlichen Nutzungen mögen in Holz- und Mastungsrecht oder in

Weide, Plaggenhieb und sonstigen Befugnissen ihren Ursprung gehabt

haben, sind durch die Teilung des genannten Waldes auf ewige Zeiten

aufgehoben.”

Die Waldanteile wurden durch fünffüßige Gräben begrenzt,

die „Allergnädigste Herrschaft” gab für den Waldanteils-Graben und die

Begrenzungen des niedergelegten Vorwerks Schieringen 1912 Ruten; die

Commune Barscamp 943,5; die Geistlichkeit daselbst 245; Göddingen 205,

Alt Garge 134, Neu-Garge 202,5; Walmsburg 118; Catemin 126, Tosterglope

338, Harmsdorf 277; Köstorf 147,5; Bruchdorf 60; Dahlem 78; Quickborn

58; der Meyer aus Buendorf 68; das adelige Gut Horndorf 27,5 Ruten –

ergibt insgesamt 4940 Ruten.

Etwa erforderliche Viehtränken mußten auf den Weide-Anteilen

angelegt werden und „allenthalben in angemessener Entfernung von den

Abfindungs-Grenzen bleiben”.

Die folgenden Triften und Wege waren zur ferneren gemeinschaftlichen Benutzung bestimmt:

- der Fahrweg von Dahlenburg nach Bleckede durch den Köhstorfer Wald-Anteil,

- der Fahrweg von Dahlenburg nach Barscamp, durch den Harmstorfer Anteil,

- der Nahrendorfer Frachtweg, durch den Horndorfer, den Tostergloper und den Barscamper Wald-Anteil,

- der Tostergloper Kirchweg, durch den Herrschaftlichen und den Barscamper Anteil,

- der Schieringer Kirchweg, durch den Herrschaftlichen und Barscamper Anteil,

- der Köhlinger und Reeßelner Kirchweg, durch den Herrschaftlichen Schieringer Anteil,

- der Bruchdorfer und Reeßelner Fahr- und Kirchweg, durch den Cateminer Anteil,

- der Walmsburger und Cateminer Kirchweg, durch den Walmsburger, den Herrschaftlichen und den Barscamper Anteil,

- den Viehler Kirch- und Lehmweg, durch den Barscamper Wald-Anteil,

- der Alt- und Neu-Garger Kirchweg, durch den Alt-Neu-Garger und den Barscamper Anteil und

- die Heerstraße von Bleckede und Darchau, durch den Neu-Garger und den Herrschaftlichen Wald-Anteil.

Jede Interessentenschaft mußte

ihren Weg unterhalten, mit Ausnahme der Darchauer Heerstraße, die in

sieben Ruten Breite an der Elbe entlang verlief. Der Uferbau entlang

dieses Heerweges von Bleckede an wurde nach wie vor unter politischer

Aufsicht des Königlichen Amts Bleckede besorgt – durch Burgvestendienste

aus der Voigtei Barscamp.

„Sollte sich dabei in der Zukunft ergeben,

daß diese Heerstraße zu mehr Sicherheit der Reisenden, besonders des

Fracht- und Fuhrwerkes, weiter landeinwärts zu verlegen für notwendig

erachtet wird, so muß die Dorfschaft Neu-Garge sich solches gefallen

lassen, ohne deshalb irgend eine weitere Vergütung zu erlangen.”

Falls Brücken, Stege und Siele erforderlich würden, wären die Interessentenschaften selbst verantwortlich.

Schlagbäume durften an den Grenzen der einzelnen Abfindungsteile

errichtet werden. Festgelegt wurde auch, wieviel Holz jede

Interessentenschaft jährlich erhalten sollte.

So bekam der Meyer zu Buendorf acht Zehntel Faden, den Faden zu 192

Kubikfuß gerechnet. Das Königliche Forstamt Bleckede führte Buch über

„Forst Frevler” und registrierte den Wert des entwendeten Holzes.

Neben dem Königlichen Förster zu Schieringen und dem Herrschaftlichen

Holzknechte zu Barscamp blieb es den Interessentenschaften „verstattet”,

einen besonderen „Holz-Aufseher” anzustellen, jedoch auf eigene Kosten.

Bei verursachten Viehschäden durch Fahrlässigkeit der Hirten mußte die

betreffende Interessentenschaft Schadensersatz zahlen; die öffentlichen

Abgaben blieben bestehen, auch die 12 Fuder Dienst-Heu, die Alt Garge,

Neu Garge und Walmsburg bisher an den Förster entrichtet hatten.

Dieser Rezeß wurde unterzeichnet von folgenden Männern aus:

Barscamp. Johann Christ. Schnalenberg, Heinrich Christ. Lühr, Jürgen Heinrich Steinhauer, Joh. Heinr. Friedr. Schäfer

Göddingen: Jürgen Christ. Tippe, Johann Heinr. Jasker

Alt Garge: Johann Heinr. Sager

Neu Garge: Heinrich Wilhelm Bagung, Heinrich-Wilhelm Meyer

Walmsburg: Johann Heinrich Kröpke, Johann Jürgen Wendt, Franz Heinrich Bonatz

Catemin: Georg Wilhelm Meyer

Tosterglope: Karl Ludwig Schröder, Jürgen Fr. Schulz, Johann Heinrich Stern

Harmstorf: Claus Jürgen Beusch, Joh. Heinrich Wolter

Köhstorf: Hans Jürgen Behn, Joh. Heinr. Freer

Quickborn: Johann Christoph Lühr

Dahlem: Jürgen Burmester, Heinrich Jürgen Rabeler

Bruchdorf Johann Jürgen Dätz

Buendorf: Jürgen Christoph Meyer

Die Geistlichkeit August Conrad Munchmeyer, Pastor zu Barscamp, als Mandatarius der Pfarre, des Pfarrwittwenhauses und des Kantorats

Gut Horndorf: Gebh. Joh. Aug. Keußel,

Gerichtsverwalter, als Mandatarius des von Spörkenschen Kurators, Herrn

Archiv-Sekretairs Heihe zu Hannover.

St.-Vitus-Kirche

Die Kirche zu Barskamp ist in

verschiedenen Epochen erbaut worden, wobei der Rundturm, wie erwähnt,

der älteste Teil ist. Es gibt keine Gründungsurkunde, am Alter der

Tochterkirche in Stiepelse gemessen, müßte die Mutterkirche jedoch schon

vor 1206 bestanden haben. Der erste urkundlich erwähnte Pfarrer ist aus

dem Jahre 1271 bekannt und heißt Hermanus de Berscampt.

Die Kirche ist dem Heiligen Vitus gewidmet, der in seiner Heimat

Mazara/Sizilien im Alter von 7 bis 12 Jahren um 304 n. Chr. gefoltert

wurde und also stets als jugendlicher Märtyrer dargestellt ist. Es

heißt, daß er und seine Amme Crescentia nach einem Gerichtsurteil in

einen Kessel mit glühendem Blei und Blech gestoßen worden seien, und sie

hätten es überlebt. Selbst die wilden Tiere, denen man die beiden

vorwarf, hätten ihnen nichts anhaben können.

Die Gebeine des Heiligen sind im Jahre 755 von Rom nach St. Denis bei

Paris gekommen und 836 von dort in das Kloster Corvey bei Höxter, von wo

aus sich die Verehrung über ganz Norddeutschland ausbreitete.

St. Veit ist einer der 14 Nothelfer und gilt als Schutzpatron der

Kupferschmiede. Er „half” gegen Fallsucht (Veitstanz), Feuergefahr,

Unwetter, Viehkrankheiten sowie Hundebiß. Schwangere und Wöchnerinnen

beteten zu ihm, und für die Jugend und Kindererziehung erbat man

ebenfalls seinen Rat.

Vitus-Kirchen finden sich häufig an Orten, in denen auch Grundbesitz

des Klosters Corvey im Mittelalter nachzuweisen ist. Das Kloster war

jedoch in Barskamp nicht begütert. Es ist also anzunehmen, daß in diesem

Fall der Kirchenstifter aus einer persönlichen Vorliebe den Heiligen

zum Patron seiner Kirche gewählt hat, die dann auch erst nach dem

Bekanntwerden des Heiligen im damaligen Sachsen (836) gegründet sein

könnte.

Seit 1966 ist die Barskamper Kirche im Besitz eines Siegels, das einen

jugendlichen Heiligen darstellt, der mit angewinkelten Armen in einem

Kessel über dem Feuer sitzt. Dieses Kirchensiegel wurde von dem

Graphiker Fritz Sindel, Verden, angefertigt.

Kehren wir nun zum Kirchenbau zurück. Die Umfassung wurde aus

Backsteinen errichtet und der vieleckige geschlossene Chor mit

Strebepfeilern und Kreuzgewölbe ausgestattet. Kirche und Turm hat man

mit einem rundgewölbten Eingang verbunden.

Die Bauzeit des Chores wird gegen Ende des 14. Jahrhunderts angesetzt.

Die gotischen Spitzbogen-Fenster wurden allerdings erst später

angebracht.

Im Jahre 1768 erhielt das Kirchenschiff seine heutige Gestalt, und die

langvermißten Pläne über die Bauarbeiten liegen inzwischen vor. Aus dem

Jahre 1811 sind auch noch Aufzeichnungen vorhanden, die von dem

damaligen Pastorensohn Friedrich Münchmeyer gefertigt wurden. Er

beschreibt die Bemalung einer Wand vor dem Turm, welche später durch

eine Holzwand ersetzt wurde. Dahinter befand sich der Blasebalg, den man

von den Kindern treten ließ.

Sehr ausführlich berichten Kirchenchronik und Rechnungsbücher über

kleinere Umbauarbeiten und Reparaturen in der Kirche. W Hochfeld fand

heraus, daß 1659 das Dach über dem Altar so baufällig war, daß man ein

Einstürzen des Gewölbes befürchtete. Mit „eisernen Bäumen” versuchten

die Maurer nachzuhelfen; aber als es ihnen nicht gelang, sprachen sich

die Kirchenjuraten gegen den Abriß aus. Somit ist also das schöne

Gewölbe über dem Altar erhalten geblieben.

1874/75 wurden die im Gewölbe befindlichen Querbalken mit den

Inschriften „Ehre sei Gott in der Höhe / Friede auf Erden / und den

Menschen ein Wohlgefallen” versehen. 1956 entfernte man diese Inschrift

wieder, ebenso ein 1926 von dem Kirchenmaler Sievers, Hannover, zwischen

den Rippen des Gewölbes in gotischem Stil gemaltes Rankenmuster.

Im Winter 1979/80 mußte an der St. Vitus-Kirche eine Großreparatur

vorgenommen werden. Davon führten die Maurerarbeiten die Firma des

Bleckeder Bürgermeisters Karl-Heinz Hoppe, Göddingen aus, der alte

Fußböden, bestehend aus lose im Sand verlegten Mauersteinen, wurde mit

Estrich versehen, die Trennwand vor dem Turm entfernt, um mehr Raum für

Sitzplätze zu gewinnen. Unter dem Längsbalken des Kirchenschiffes war

ein Holzständer notwendig geworden. Man entfernte alles Störende, Steine

wurden ausgewechselt und verfugt.

W. Hochfeld setzte sich für die vernünftige Erhaltung des Alten ein.

So erhielten die Türen Bandeisen der ehemaligen Friedhofskapellen-Tür.

Zur Erinnerung an den vormaligen Zustand des Fußbodens hat man vorn noch

alte Mauersteine verlegt. Weiter waren Isolationsarbeiten erforderlich,

Glasermeister Steinfeldt bemühte sich, größtenteils die alten Scheiben

wieder einzusetzen, und Firma Hoffmann übernahm die

Heizungsbau-Arbeiten.

Neben vielen anderen notwendig gewordenen Reparaturen mußten auch

Wände und Stützpfeiler von außen ausgebessert werden. Und das

überwiegend aus Findlingen bestehende Kirchenfundament erhielt einen

Betonsockel. Den Abschluß bildete eine Betonplatte mit

Katzenkopfpflaster.

Anläßlich dieser Großreparatur entschlossen sich auch die drei

Barskamperinnen, Irmi Aschenbrenner, Gretel Bengsch und Anneliese

Günther, für den Altarraum ihrer Kirche einen Berber-Teppich zu knüpfen.

Der Altar im Stil des späten Barock wurde vom Lauenburger Bildhauer

Nicolaus Hermann Themund geschaffen, der von 1717 bis 1785 lebte. Die

Kanzel hängt freischwebend über dem massiven Altar, darüber der

reichgeschmückte Schalldeckel, gekrönt mit dem segnenden Christus. Zu

beiden Seiten des Altars stehen zwei Säulen mit zwei musizierenden

Engelfiguren, und umrahmt wird das Ganze von ornamentalem Blattwerk. Das

Altarbild zeigt Christus mit seinen Jüngern beim Heiligen Abendmahl. Es

wurde von dem Lüneburger Maler Westphal geschaffen.

Die Taufe an der nördlichen Seite des Altars ist ein Werk des

Bildhauers Otto Flath, Bad Segeberg. Sie ist aus Ulmenholz gearbeitet

und zeigt vier Apostel, die das aus dem Mittelalter stammende Taufbecken

aus Messing tragen. 1961 wurde die Taufe in der St. Vitus-Kirche

aufgestellt.

Es hat aber auch schon um 1700 einen „Tauff-Engell” gegeben, der nach

der Kirchenchronik für 42 Taler in Lüneburg angefertigt wurde. Sein

Verbleib ist nicht mehr feststellbar.

In der Mitte des 17. Jahrhunderts werden in den Kirchenbüchern drei

Glocken erwähnt, eine davon, die gesprungen war, verkaufte man für 80

Taler. 1870 verwendete man den Betrag mit bei der Anschaffung einer

neuen Turmuhr mit Betglockenschlag.

Die älteste Glocke ist zugleich auch die größte. Sie hat ein Gewicht

von 24 Zentnern und soll eine Schöpfung des Meisters Ulricus sein, den

man bisher in Lüneburg nicht hat nachweisen können. Sachverständige

schätzen das Jahr ihres Gusses auf 1325. Sie trägt in gotischen

Majuskeln in ihrem Helmkranz die Inschrift:

„O REX GLORIÆ VENI CUM PACE”, („König der Herrlichkeit, komme mit Frieden").

Im Jahre 1735 goß Meister Lorenz Oehmann, Lüneburg, eine weitere Glocke für Barskamp mit einem Gewicht von 12 Zentnern und der Inschrift:

„Mein Tönen ruft herbei, des Herren Wort zu hören, so sei bereit, noch ist es Zeit, zu Gott sich zu bekehren”.

Des weiteren sind die Namen der kirchlichen und weltlichen Obrigkeit sowie einiger Grundbesitzer aus Barskamp und Göddingen, verzeichnet:

- Johann Pott – Superintendent

- H. Georg Ernst Rützhaub – Amtmann

- Johann Wilhelm Banse – Pastor

- Hans Tippe – Hans Jördens – Claus Heinrich Banse – Peter Harders = Juraten.

Soli deo Gloria 1735

Im August 1918 wurde diese

Glocken vom Turm heruntergeholt, weil sie, wie viele andere, für

Kriegszwecke eingeschmolzen werden sollte. Lange Zeit stand sie auf der

Rampe des Güterschuppens des alten Bleckeder Kleinbahnhofes: Der Erste

Weltkrieg ging vorbei, und man hatte sie vergessen!

Im März 1919 wurde die Glocke schließlich bekränzt in feierlichem Zuge

zurück nach Barskamp geholt und mit Musik wieder an ihrem alten Platz

angebracht.

Die Orgel stammt aus dem Jahre 1856, erbaut von dem Hoforgelbauer

Meyer, Hannover. Ihre stolze Kaufsumme von 1172 Talern hatten

überwiegend 113 Höfner, 38 Köthner und 3 Brinksitzer aus der Gemeinde

aufzubringen.

Der Küster und Lehrer sah in der Anschaffung eine wesentliche

Unterstützung seiner selbst, denn bis dahin hatte er den Ton angegeben

und den Gemeindegesang leiten müssen. Die Orgel war ihm nun eine

wichtige Hilfe geworden, und deshalb verlangte er auch keine Vergütung

für sein Spiel.

Gräber in Schieringen

Aus der jüngeren Steinzeit (4000–2000).

Im staatlichen Forst Schieringen

liegen vier megalithische Grabdenkmäler. Das sogenannte Bahnhofsgrab in

der Nähe der früheren Haltestelle der Kleinbahn Dahlenburg–Bleckede hat

eine Größe von etwa 60 m Länge und 4 m Breite.

Das 2. Grab, auf der Schneise von Jagen 27 und 28 gelegen, ist

bei einem Ausmaß von 50 m mal 5 m das am besten erhaltene.

In der Nähe befindet sich der Opferberg, der einen Durchmesser von etwas 28 m hat.

Im Jagen 23 liegt ein weiteres Grab, daß einige für ein stark

zerstörtes, andere für gar kein Grab halten. (Prof. Sprockhoff hat 1950

nach einer Untersuchung die Ansicht vertreten, daß es sich hierbei nicht

um ein Grab handelt).

Das nächste – etwa 35 m lang und 4,30 m breit – finden wir im Jagen 34. Es ist jedoch nicht mehr deutlich erkennbar.

Ein weiteres kleines, stark beschädigtes Hühnengrab im Jagen 34, von

dem nur die Breite mit 5 m bekannt ist, wird für das älteste Steingrab

Niedersachsens erachtet. Es ist ein Dolmen, eine einfache geschlossene

Grabkammer (bretonisch = Steintisch).

Vitusmarkt

Wie in dem erwähnten Corvey wird

auch in Barskamp am 15. Juni das St. Vitus Fest gefeiert, ein mehr

weltliches Vergnügen mit viel Essen und Trinken und Fröhlichkeit als ein

Patronatsfest. Es spricht alles dafür, daß das heutige Vitus-Fest die

alte Kirchweihe ist. Schon in den ältesten vorhandenen Kirchenbüchern

wird der Vitusmarkt erwähnt.

Ein Schreiben an den Ortsvorstand von Barskamp vom 14. 8. 1868 von der

Königl. Domänenverwaltung Hannover besagt, daß „die Marktstättengelder

von Dahlenburg und Barskamp als rein gewerbliche Abgaben für

herrschaftliche Rechnung nicht mehr zu erheben sind”.

Früher dauerte der „Vitsmarkt” zwei Tage und begann mit dem

„Peermarktabend”. Dann kamen die Händler von überall her, aus Neuhaus,

Wittenberge, Dannenberg, Lüneburg und Lauenburg, und trieben, vor 100

Jahren noch, 300 Stück Vieh auf, davon allein 100 Pferde. Jede Ortschaft

hatte ihren bestimmten Ausspann, die Mecklenburger z. B. in Neu-Garge.

Am nächsten Morgen setzten sie mit der Fähre über die Elbe und trafen in

Barskamp mit Drechslern, Reepschlägern (Seilern), Kürschnern,

Fischhändlern usw. zusammen. Die meisten Gehöfte um die Kirche hatten

zusätzlich Schankerlaubnis erhalten, die Kinder schulfrei, und die

Läutejungen bekamen 1,50 M Läutegeld. Aus Letzterem ist später das

Singegeld für die Chorkinder geworden.

Vor 100 Jahren gab es noch an neun Stellen und in drei Gasthäusern

Tanz. Der Drehorgelmann ging von Haus zu Haus, und auch der Bänkelsänger

gehörte zum bunten Treiben. Berichtet wird noch stets von einem

Saftverkäufer, der ausrief:

„Kühl und naß, 5 Pf. ein Glas!”

Und der Hamburger Würstchenhändler mit Zylinder und Monokel gehörte ebenfalls zu den Originalen mit seinem:

„Hier schmeckt das fein, beim kleinen Hein, hier gift dat twei for tein!”

Der Vitusmarkt hat wie früher seinen festen Platz im Gemeindeleben, allerdings nicht mehr in der Größenordnung, als noch die ganze Verwandtschaft von weither zum Feiern kam, zu Butterkuchen, sauren Aalen, und die Bezeichnung „Lustiger Strumpf" für einen Straßenzug (heute Walmsburger Straße) entstand, was sicher auf ausgelassenes fröhliches Tanzen auf Strümpfen zurückzuführen ist.

Dorf und Schule

Am 16. August 1846 wütete in

Barskamp um die Mittagszeit ein Großfeuer und vernichtete innerhalb von

eineinhalb Stunden 72 Gebäude. Zu den wenigen, die verschont blieben,

gehörte das Pfarrwitwenhaus und die Kirche.

Man sagt, daß das Feuer durch einen Hütejungen verursacht worden

sei, der geraucht habe. Und weil in dem besonders trockenen Jahr die

gesamte Ernte unter Dach und Fach war, fanden die Flammen reiche

Nahrung. Das Feuer sprang von Haus zu Haus und machte die betroffenen

Barskamper zu armen Leuten.

Es wurde aber relativ schnell mit dem Wiederaufbau begonnen, wozu das

Bauholz über die Elbe geholt wurde. Die Balkeninschriften aus jener Zeit

beziehen sich übrigens alle auf die Feuersbrunst.

Aus der Erfahrung, die bei diesem Unglück gewonnen wurde, ist 1853

dann der Feuerlöschverband zwischen Barskamp, Köstorf und Göddingen

entstanden, der sich eine gemeinsame Spritze anschaffte.

Zur Sicherung von Hab und Gut haben sich die Gemeinden Nachtwächter

sowie Feld- und Forsthüter ausgewählt, die durch Patrouillen Schaden

fernhalten sollten. Häufig nahm man sich für diese Aufgabe auch den

Gemeindediener, der vom „Königlich Preussischen Amt Bleckede” mit

folgender Eidesformel an seine Pflichten gemahnt wurde:

„Ich schwöre einen Eid zu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, daß da ich zum Nachtwächter in dem Dorfe Barskamp bestellet worden, ich in diesem Dienste mich getreu und fleißig erweisen, des Nachts auf den Straßen daselbst wachen, und solche allstündlich des Nachts durchgehen, dabei jedesmal die Stunde abrufen, und solches im Winter von des Abends um 1/ 2 11 Uhr bis Morgens um 3 Uhr, im Sommer aber von des Abends um 1/ 2 11 Uhr bis des Morgens um 2 Uhr, unablässig verrichten, während dieser Zeit keine Wirtshäuser besuchen, allen nächtlichen Diebereien und Unordnungen, soviel in meinem Vermögen stehet, wehren, und wenn ich Feuersgefahr vermerken oder verspüren sollte, sofort die Nachbarschaft wach machen, und wenn wirklich ein Brand ausgebrochen sein sollte, solches ungesäumt dem Schulzen und den Feueraufsehern anzeigen, falls ich nach 11 Uhr Thüren und Thorwege offen finde, solches dem Hauswirthe oder dessen Gesinde melden, mich überhaupt also bezeigen will, wie es einem ehrlichen gewissenhaften Nachtwächter eignet und gebühret. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Wort. " Geschehen Amt Bleckede, am 24. März 1881. Beglaubigt von Amts Sekretair Kammeyer.

Die erste Schule Barskamps ist nicht bekannt, aber im Jahre 1684 wurde eine neue Küsterschule errichtet. Das dafür erforderliche Holz durfte forstzinsfrei aus dem Barskamper Wald geholt werden. 1742 wies diese Schule bereits starke Schäden auf, so daß Wind und Regen durch die Wände dringen konnten. In den Jahren 1835–1838 wurde vom Kirchspiel Barskamp ein neues Kantorhaus errichtet, die Kosten für die Schulstube mußte jedoch die Schulgemeinde des Kirchdorfes tragen. 1909 baute man an das auf dem Grundstück der Kirche stehende Schulgebäude, dessen eine Hälfte Organistenwohnung war, zwei Klassenräume an, die mit der darüberliegenden Lehrerwohnung zur politischen Gemeinde gehörten. 1951 erwarb die Gemeinde am Westausgang des Dorfes drei Morgen Bauplatz und veräußerte zwei Jahre später den erwähnten Anbau an die Kirche.

Schule in Barskamp etwa 1903 mit Lehrer Wallier. Untere Reihe von links: Heinrich Vogelsang, Gustav Wenk, Willi Vogelsang; 2. Reihe: Dora Spilker, Dora Wenk, Auguste Barthel, Marie Burmester, Elmar Burmester, Hildegard Wallier, Grete Schütte, Erna Schütte, Dora Mehrmann (Tippe), Martha Sander, Erna Persiehl, Marie Breese; 3. Reihe: Louise Borchers, Alwine Wenk, ? Dora Fabel, Auguste Fabel, Dora Warneke, Minna Schulz, Regine Vogelsang, Dora Berta Spilker, Marie Evers (Schütte), Saucke Alt Garge; 4. Reihe: Wilhelm Wiese, Wilhelm Schütte, Stelter, Willi Maack, Wilhelm Knesebeck, Gustav Schulz, Thiele, August Wenk, Albert Hogrefe, Harry Stieger, Heinrich Behn; 5. Reihe: Heinrich Römstedt, Friedrich Dippen, August Fabel, Heinrich Burmester, Johannes Maack, Heinrich Bauch, August Menke, Heinrich Schulz, Heinrich Michaelis; 6. Reihe: Ernst Wallier, Wilhelm Michaelis, Willi Fabel, Heinrich Hamann, Homann, Hermann Wenk, Willi Menke.

Aus Raummangel mußte 1952 der

Berufsschulunterricht von Barskamp nach Dahlenburg verlegt werden, und

die Gemeinde beschloß, auf dem erworbenen Bauplatz eine Schule

einzurichten. Bis 1957 dauerten die Baumaßnahmen für insgesamt 230 000

DM, und am 11. März konnte in Gegenwart von Architekt H. Meyer,

Oberkreisdirektor Wallhöfer, Schulrat Wiechmann und Bürgermeister Bruns

die Einweihung gefeiert werden.

Dann stellte die Regierung einen Plan auf, wonach in 15 Orten des

Landkreises Mittelpunktschulen eingerichtet werden sollten, und Barskamp

wurde auch dafür vorgesehen. So wurde der Anbau an der Südseite des

Schulgebäudes notwendig, ein 2. Schultrakt für ca. 590 000 DM. 1963 war

Richtfest dieser 14. Mittelpunktschule im Kreis. 150 Kinder aus

Göddingen, Walmsburg, Tosterglope und Barskamp wurden in dem zentralen

Ort unterrichtet, bis im August 1966 die Schulen Alt Garge und Barskamp

Mittelpunktschulen für fünf Gemeinden wurden. In Walmsburg, Tosterglope

und Göddingen wurden die Schulen geschlossen, das 1.-4. Schuljahr von

Göddingen besuchte Alt Garge, Tosterglope und Walmsburg kamen nach

Barskamp. Alle 5. und 6. Klasse fuhren zur Förderstufe nach Alt Garge,

und die 7., 8. und 9. Klassen wurden in der Hauptschule Barskamp

unterrichtet.

Nach der Gebiets- und Verwaltungsreform schied Tosterglope aus dem

Einzugsbereich der Mittelpunktschule Alt Garge/Barskamp aus und wurde

Dahlenburg zugeordnet. Die Schulträger und politischen Gemeinden Alt

Garge, Barskamp, Göddingen und Walmsburg verloren ihre Selbständigkeit

und gingen, wie auch die Elbmarschdörfer, in der Einheitsgemeinde

Bleckede auf.

Zum 1. 2. 1976 trennte man, dem Schulgesetz entsprechend, Haupt- und

Grundschule, und alle 5. Klassen mußten ins Schulzentrum nach Bleckede.

Die Mittelpunktschule Alt Garge/Barskamp wurde in Grundschule umbenannt.

Konrektor Hütter hatte zunächst die Schulleitung inne, am 1. 8. 78

löste ihn Rektor G. Klein ab, dessen Nachfolger am 1. 8. 79 Rektor

Wolfgang Prause wurde.

Von 1920 bis 1945 war Heinrich Fabel Bürgermeister von Barskamp, anschließend bis 1953 Gemeindedirektor.

Bürgermeister nach dem Kriege

| W. Findorf | 1946 — 1948 |

| W. Lembke | 1948 — 1952 |

| M. Zühlsdorff | 1952 — 1953 |

| H. Bruns | 1953 — 1968 |

| H. Adamowicz | 1968 — 1969 |

| A. Römstedt | 1969 — 1972 |

| H. Burmester | 1972 — |

Die Pastoren des Kirchspiels Barskamp

| 1. Hermannus de Berscampt, Priester | 1271 |

| 2. Johannes in Berscampe, Priester | 1330 |

| 3. Ludolfi | 1400 |

| 4. Rembert de Wynthem, Kleriker | 1449 |

| 5. Dietrich Korffmacher, Pastor | 1530 |

| 6. Johann Wiganth, Pastor, Custos: Johannes | 1534 |

| 7. Hermannus Botz (Both), Pastor | 1568 |

| 8. Joachim Schleppegrell | |

| 9. Joachim Timmermann | |

| 10. Joachim Holste | 1572 - 1612 |

| 11. Philippus Benke (Beneke) | 1612 - 1624 |

| 12. Dietericus Loßmann | 1625 - 1660 |

| 13. Franciskus Gockenholtz | 1660 - 1661 |

| 14. Henricus Banse | 1661 - 1710 |

| 15. Wilh. Joh. Banse (Sohn des vorigen) | 1700 - 1737 |

| 16. Otto Heinr. Pott | 1738 - 1744 |

| 17. Joh. Daniel Hahn | 1744 - 1767 |

| 18. Levin Hinr. Seelhorst | 1767 - 1789 |

| 19. Ernst Rudolf Schultz | 1790 - 1810 |

| 20. Aug. Konrad Münchmeyer | 1811 - 1823 |

| 21. Karl Stisser | 1823 - 1844 |

| 22. Chr. Friedr. Adolf Firnhaber | 1845 - 1867 |

| 23. Andreas Friedr. Beer | 1868 - 1888 |

| 24. Julius Albr. Joh. Dittrich | 1889 - 1900 |

| 25. Herrn. Wilh. Adolf Studtmann | 1900 - 1931 |

| 26. Gustav Karl Hildebr. W. Mannes | 1932 - 1953 |

| 27. Paul Joh. Richard Berger | 1953 - 1958 |

| 28. Herbert Patzelt | 1958 - 1966 |

| 29. Gert Steuernagel | 1966 - |